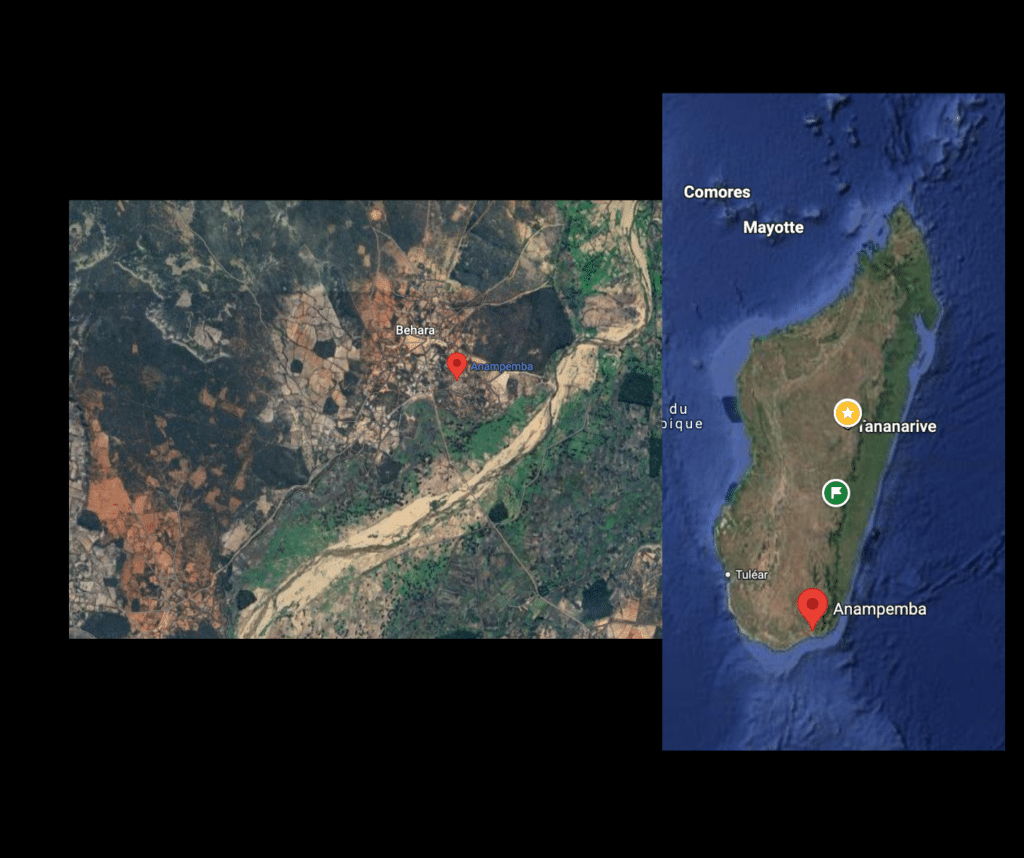

Sambotsihiagne est un agriculteur dans le fokontany d’Anapemba au sein de la commune rurale de Behara, district Amboasary Sud, région Androy. Bénéficiaire d’un appui aux moyens de subsistance des communautés vulnérables, il a reçu des semences pour affronter la grande saison 2025.

« Ces semences sont faciles à cultiver. L’année dernière, nous avons reçu 25 kg de semences d’haricots. Ces haricots ont été cultivés selon les méthodes de culture enseignées par les techniciens de la FAO (Food and Agricultural Organisation, organe de mise en œuvre du projet Mionjo, NDLR). Nous avons pu récolter 10 sacs de haricots durant la campagne. 5 sacs ont servi à l’achat d’une tête de zébu, 1 sac pour notre consommation et 4 pour l’achat de vêtements », partage l’homme, pas peu fier de noter des changements notables dans sa vie.

Impacts

« On assiste actuellement à un changement profond dans le Sud de Madagascar. Cela a pris du temps, mais les impacts des initiatives menées dans le cadre du projet Mionjo font bouger les choses », avait partagé Dr Mahatante Tsimanaoraty Paubert, ministre de la Pêche et de l’Économie Bleue, durant un entretien relatif au développement de Madagascar, plus particulièrement des régions du Sud du pays. Ces propos sont révélateurs de la mutation de cette société.

Grâce à la foire aux semences organisée dans le Sud, Sambotsihiagne a reçu pour cette campagne 5 kg de maïs, 3 kg de niébé et 9 variétés de cultures maraîchères. Selon lui, les 5 kg de maïs pourraient produire entre 5 et 6 sacs. Tandis que les 3 kg de niébé produiront jusqu’à 5 sacs et trois fois par an. Les initiatives menées dans le cadre du projet Mionjo réduisent les pertes de récolte et stabilisent les rendements. Cela constitue un enjeu critique pour les régions concernées, où 91 % de la population vit sous le seuil de pauvreté et dépend de l’agriculture de subsistance.

Synergie des actions

Le Sud de Madagascar, notamment les régions d’Androy, Anosy et Atsimo-Andrefana, est semi-aride. Ces zones connaissent des épisodes prolongés de faible pluviométrie. Ces conditions sont exacerbées par le changement climatique, qui impacte de manière conséquente la subsistance de milliers, voire millions, de personnes. Les données publiées par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) entre 2020 et 2021 font état de plus d’un million de personnes concernées par le kere (famine liée à la sécheresse). Ce qui témoigne de l’ampleur de la situation. À cela s’ajoutent les impacts du Tiomena, vents violents saisonniers, qui érodent le sol, ensevelissent les cultures et réduisent la fertilité des terres agricoles.

Le changement évoqué par le ministre de la Pêche et de l’Économie Bleue s’opère dans le cadre d’une approche intégrée initiée lors de la mise en œuvre du projet Mionjo. Le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 188 millions de dollars pour sa première phase (2021-2026) et mis en œuvre sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation en collaboration avec d’autres ministères, notamment celui de l’Agriculture et de l’Élevage.

Des pratiques agricoles durables sont mises en œuvre dans le Sud du pays afin de renforcer la résilience des agriculteurs. Concrètement, il s’agit d’associer la distribution ciblée de semences résistantes aux conditions climatiques extrêmes de ces régions à des techniques d’irrigation efficaces. L’objectif est de créer un système agricole où chaque élément renforce l’autre pour maximiser la résilience.

Un facteur renforce l’autre

Les semences qui sont disséminées sont des variétés végétales sélectionnées ou hybrides capables de tolérer les conditions comme la sécheresse, la salinité ou les températures élevées. Leurs cycles de croissance courts ainsi que leurs racines profondes permettent d’optimiser l’absorption d’eau et de nutriments. D’autres cultures nécessitant peu d’eau, comme le sorgho et le manioc, et résistant aux périodes de faible pluviométrie, sont également promues. Les techniques d’irrigation visent à maximiser l’utilisation de l’eau disponible. Ce qui est en soi un défi majeur pour ces régions où les nappes phréatiques sont rares et les pluies irrégulières. Des systèmes alimentés par des panneaux solaires sont installés dans plusieurs localités, comme les communes d’Ifotaka et d’Amboasary Sud.

La stabilité des récoltes contribue à la lutte contre la famine.

Ces systèmes distribuent l’eau directement aux racines des plantes, réduisant les pertes par évaporation. En 2023, environ 1 500 hectares de terres agricoles ont bénéficié de ces installations, selon des données préliminaires de la FAO. Globalement, ces systèmes permettent de réduire la dépendance aux pluies saisonnières.

Face au Tiomena, le fait qu’ils maintiennent une certaine humidité du sol limite l’érosion éolienne. Et donc, par ricochet, diminue de façon considérable l’effet des vents violents, protégeant ainsi les cultures en croissance. Les agriculteurs de la commune d’Ifotaka, équipés de ce genre de système, constatent une production continue, même en période sèche. La stabilité des récoltes contribue à la lutte contre la famine. Disposant d’une production minimale, les agriculteurs comme Sambotsihiagne peuvent faire face aux périodes de soudure.

La lutte intégrée contre les ravageurs

Concilier agriculture et préservation de l’environnement : tel est le leitmotiv d’une autre approche menée par le groupement Champ École Paysanne (CEP) d’Ambarotelo Mihetseke, dans le fokontany Masina Antsimondrova, Beloha, Androy. L’approche consiste à mettre en œuvre des techniques de lutte contre les ravageurs, tels que les pucerons et les autres insectes nuisibles à la culture, sans recourir à des pesticides chimiques.

Pour ce faire, le groupement s’est tourné vers les connaissances locales plus vertueuses et respectueuses de l’environnement, telles que l’utilisation de répulsifs naturels : le neem et le piment. Les membres du groupement ont ainsi mené des expérimentations comparatives pour évaluer l’impact de deux répulsifs naturels : le neem et le piment. « Par expérience, l’utilisation du piment est une solution simple, économique et respectueuse de l’environnement. Nous sommes fiers d’avoir pu démontrer son efficacité. Mais ce n’est pas tout. Nous avons également la volonté de partager ces connaissances avec d’autres agriculteurs. La lutte intégrée est un pilier majeur de l’agriculture de conservation, et nous voulons contribuer à son développement », nous confie Mosa, président du CEP Ambarotelo Mihetseke.

Outre ces initiatives, d’autres actions parallèles sont menées, comme la distribution de volaille ou encore des appuis dans le secteur de la pêche.

Outre ces initiatives, d’autres actions parallèles sont menées, comme la distribution de volaille ou encore des appuis dans le secteur de la pêche. Ce souci de diversification répond aux besoins inhérents au renforcement de la sécurité alimentaire tout en offrant des revenus alternatifs aux ménages agricoles de ces régions. Les retombées de la mise en œuvre du projet Mionjo contribuent à une transition de l’aide d’urgence vers un développement agricole durable.

Les bilans sont encourageants, avec des impacts concrets se manifestant dans l’amélioration des conditions de vie de la population ou encore une contribution à la lutte contre l’insécurité alimentaire.